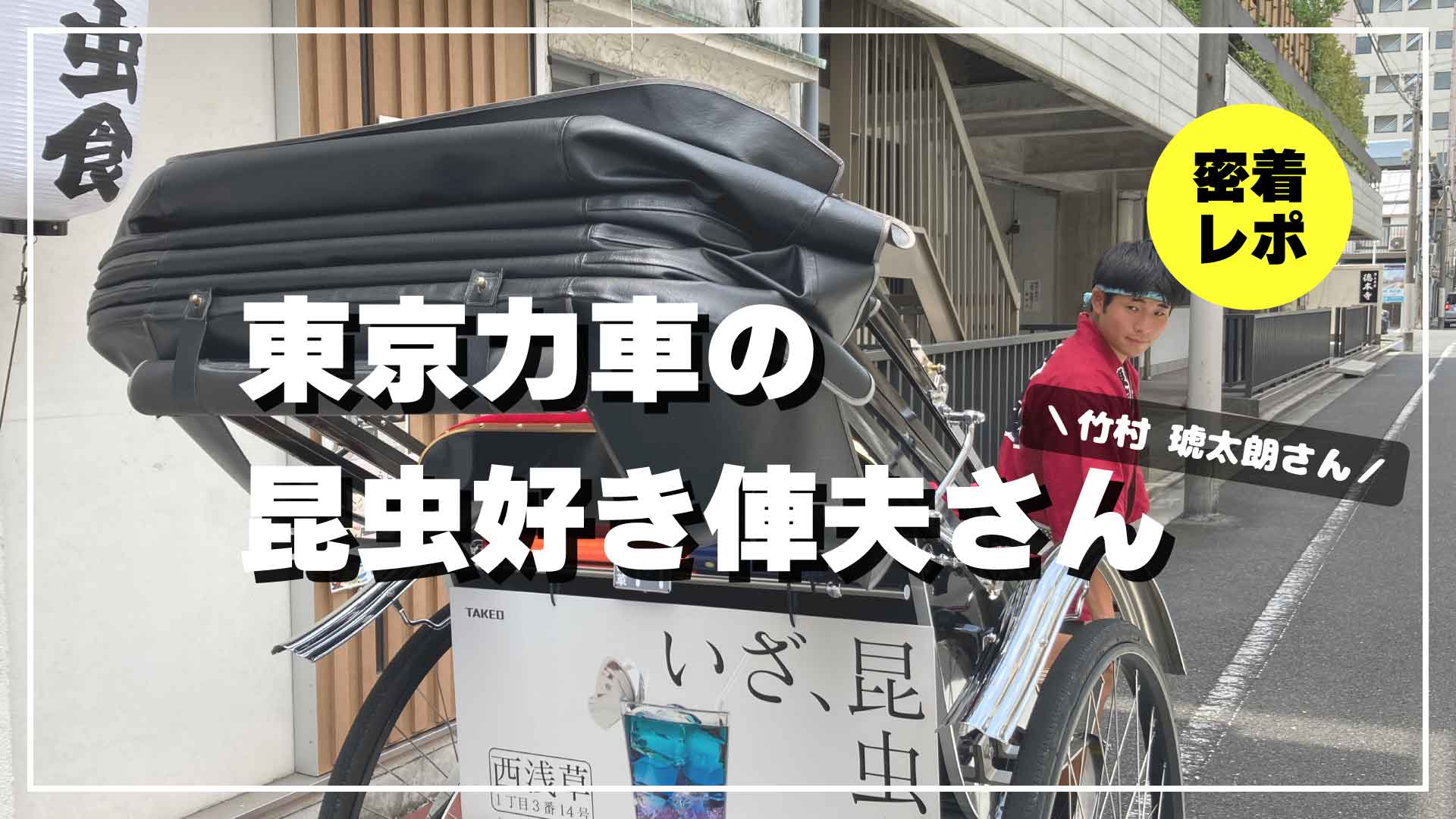

おいしい!と初めて感動した昆虫は、僕のハンドルネームとなったモッデーン(มดแดง)。タイ語で「モッ」は蟻、「デーン」は赤を意味するので、直訳すると赤蟻です。これは、ツムギアリという樹上に葉をまるめて巣を作る蟻の仲間です。

タイ イサーン地方の友人宅で出逢ったモッデーン(ツムギアリ)料理

2012年の春、タイのイサーン地方中央に位置するマハーサラカームで農家を営んでいる友人を訪ねた時にごちそうになった料理、それは、ツムギアリの卵や幼虫、蛹が入ったラープ(炒った米の辛酸っぱい和え物)、そしてゲーンチュー(とろみのない辛いスープ)です。

当時はFAOのEdible Insectsなんて報告はなく、”昆虫食”という言葉も普段の生活では耳にすることはありませんでした。食用の昆虫は、数多くある古典的なローカルフードの一つ程度にしか見られていなかったと思います。タイでも地方の市場では、昆虫は食材の一つとして普通に売られていました。残念ながら当時は、自分には関係のない世界のものと思っていました(今になってみれば大きな後悔です)。

さて、その友人宅、その時は蟻を使った料理が出てくるとは露知らず、この料理が出された時は、かなり慄いてしまいました。特にゲーンチューは、蟻が浮いている。てっきり蟻が集ったものかと。覚束ないタイ語であたふたしながら一生懸命説明を求めたのを今でも覚えています。

何度もやりとりをしながら、これはおいしい蟻でこの辺りではご馳走なのだということをなんとか聞き取り、少し落ち着いたところで、友人のお母さんの手へ目をやると、痛々しく赤く腫れあがっているではないですか。蟻を取るときに噛まれたとのこと。僕もツムギアリに何回か噛まれたことがありますが、とても痛いです。チクッとしたようなものではなくて「ガツン」とくる痛みです。

「アローイ(おいしい)」と思わず口に出てしまうおいしさ

苦労して作ってくれた料理、これは食べないわけにはいきません。先ずは、ラープ。勇気を振り絞って恐る恐る口にすると、いや~驚きました。とてもおいしいのです。思わず「アローイ(おいしい)」と口に出てしまいます。

ラープは、基本的にナームプラー(魚醤)、チリ、ライムベースの辛くて酸っぱい料理なのですが、この蟻の卵や幼虫、蛹のプチプチした食感、そして、爽やでクリーミーな味や風味が、ラープの辛み、酸味と共に口のなかで絶妙な感じで競演しあい、なんとも言えない奥行のある味になっていました。本当においしかった。蟻であることなんて全然気にならなくなります。

(写真:ラープ。モッデーンの卵、幼虫、蛹、羽化したばかりのものなど、いろいろ入っていた)

(写真:ラープ。モッデーンの卵、幼虫、蛹、羽化したばかりのものなど、いろいろ入っていた)

次にゲーンチュー、これもまたおいしい。庭で放し飼いされた鶏を絞めて作ってくれたものなので、それだけでも文句なくおいしいのですが、スープに浮いている働き蟻が酸味のアクセントになっていたように思います。ギ酸ですからね。料理に酢を加えると旨味が引き出され深みのある味になりますが、同じような効果があったのかもしれません。

しかし、蟻のギ酸は、普段口にするクエン酸や酢酸とはちょっと違います。何か少しピリッとくるような酸味でした。もしかしたら、スープに浮いていた働き蟻達は、意図して入れたものではないのかもしれませんが、未だにあの味は忘れられません。

(写真:ゲーンチュー。モッデーンの働きアリ達がゆらゆら浮いていた)

(写真:ゲーンチュー。モッデーンの働きアリ達がゆらゆら浮いていた)

フレッシュなおいしさは、現地で味わうのが一番

ツムギアリの卵は、日本でも缶詰で購入することができますが、残念ながら、フレッシュなものと比べると味や風味はかなり違います。おいしいツムギアリを食べるためには、やはりタイやインドネシアなどへ出向く必要がありそうです。因みにタイのバンコックでもそのようなレストランは殆どなく、東北部へ行かないと難しいかもしれません。

今回のマハーラサーラカームは、バンコックからバスで約6-7時間程度の位置。同じイサーン地方の都市ローイエットへは飛行機で行くこともできます。現地で昆虫が食べられそうな店があったら、「ヤーク・ギン・モッ・デーン(赤蟻を食べたい)」と声をかけてみてください。「ダーイ(大丈夫よ)」と返事がきたら直ぐに注文しましょう。「マイ・ダーイ(ダメです)」と言われたら、気を取り直して次の店を当たりましょう。モッデーン、本当においしいと思います。

番外編 タイの水牛

タイの田舎では水牛をよく見かけますが、お腹が張った水牛は妊娠している可能性があり注意が必要です。凶暴になるようです。当時、水牛は小生にとって珍しく、まるまると太っていた姿は(妊娠していることは後から知った)、どこか雰囲気がトリケラトプスに似てると思い、近寄ったら結構なスピードで迫ってきました。怖かったです。